子供に習わせてよかった!と実際に思っている習い事と、ちょっと無駄だったかな?と思った習い事の体験談とその理由をまとめています。

「子供に習わせておけばよかった~」と後悔したくないので、子供がやりたいと言ったものをやらせている感じですが、やらせて良かった!と思う習い事とそうでないものがありますね。

「子供の習い事は意味ない」と言う声もありますが、我が家ではやらせて良かったなと思っています。

習い事をしないと言う選択肢もありますが、これから子供に習い事をさせたいのであれば参考にしてみて下さい。因みにうちの子供は小学4年生の男の子です。

この記事を読んでわかること

- 習わせてよかった習い事ベスト3とその理由

- 習わせておけば良かった人気の習い事ベスト3

- 東大生が習っていた習い事

- 習い事は何歳で始めたら良いのか

- 無駄だった習い事

子供に習わせてよかった習い事ベスト3!

我が家が子供に習わせてよかった習い事を、おすすめ順にランキングして行きます。

1位スイミング

1位は断トツでスイミング(水泳)です!

やってよかった理由

- 泳げるようになった

- 体力がつく

- 風邪をひきにくい

「小学校では泳ぎ方を一切教えない」と聞いて、幼稚園の年中さんから始めました。小学校では泳げる生徒と泳げない生徒に分けてプールの授業をやっているそうです。

水に顔をつけるのも怖がっていた息子も、今では全種目泳げるようになったのには感慨深いものがあります。

少しぜんそくぎみだったのもすっかり良くなりましたし、運動が一番苦手な子供が「泳げる」と言うのは、本人の大きな自信にもなっている気がします。

泳げれば水の事故を防げる訳では無いですが、楽しさも増えて体力もつくので良いことづくめですね。

スイミングスクールのバスによる送迎もあるので、一人でプールへ行くことで身につくものもあって、親は安心です。

👉月謝は現在8,250円(週1回・バス送迎あり)

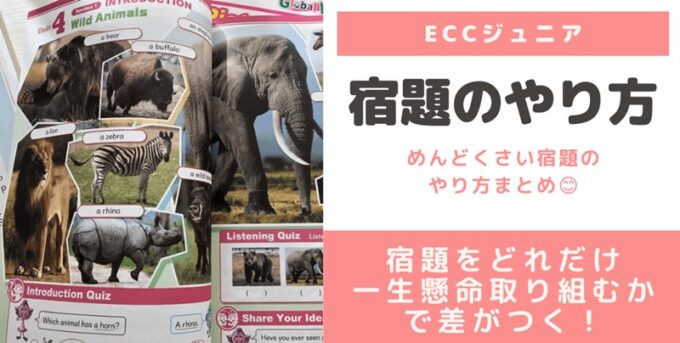

2位英会話(ECC)

2位はECCジュニアの英会話教室です!

やってよかった理由

- 英語に対するハードルが低くなっている

- 英語への恥ずかしさが無い!

- 英語の発音が良い!

- 英語のヒヤリングができる

私が子供の頃は、英語の授業が始まるのは中学1年生からでした。多感な年齢で始まる英語って、なんか気恥ずかしくなかったですか?ネイティブな発音をするのが嫌だったりして。

でも小学生の低学年から英会話を習い始めると、そういった英語の壁がなくなります。英語を発することが恥ずかしくなくなるんですね。だから素直に英語を覚えられますし、発音もできるようになって行きます。

日本人て(自分も含めて)、英語に対してすごくハードルが高いと感じている方が多いと思います。そのハードルを低くすることでどんどん英語を覚えていけるのは、習わせて良かったなぁと思う理由のひとつです。

小学校で本格的な英語の授業が始まるのは5年生からですが、3年生から外国語活動がスタートします。うちは小1から始めましたが、ちょうど良かったなと感じていますよ。

👉月謝は現在11,000円(週1回PE・スーパーラーニング)

ECCジュニアスーパーラーニングの口コミや評判は?効果あり!我が家の感想

3位そろばん

3位はそろばんです。

やってよかった理由

- 集中力が身についている

- 算数に強くなった

そろばんと公文、どちらを習わせるかとても迷いましたが、家から近いこともあって小学2年生から習い始めました。

自分が珠算2級を持っているのですが、特に暗算が得意でもないし計算が速いわけでもないので、個人差があることはわかっていました。

それでもそろばんに決めたのは、脳にとても良いと聞いたこと、東大生が習っていた習い事1位だったからです。テレビでフラッシュ暗算をするすごい子供などを見ると、そろばんてマジすごいと思いました。

ホンマでっかTVにも出演されている脳科学研究者の澤口俊之さんが、「そろばんを長く習うと子どもの地頭を良くすることはありそうなこと」ともおっしゃっていました。

残念ながらそろばんの効果に対する科学的根拠(エビデンス)はほとんどないそうですが、大人が脳トレのためにそろばんを習うことも増えているそうなので、何かしら脳に良い効果はありそうですよね。

👉月謝は現在7,000円(1ヶ月通い放題の所、週1で通ってます)

習わせておけばよかったと後悔しない習い事ベスト3

ここからは、「習わせておけばよかった!」と後悔しないために、早めに始めたい人気の習い事ランキングベスト3をまとめます。

1位 スイミング(水泳)

我が家でも続けている水泳は、子供の習い事でダントツ人気になっています。

実際に習っているランキングでも1位に君臨!低学年~中学年までの子供は、なんとおよそ3人に1人が通っているのだそうです(学研教育総合研究所調べ)。

子供の同級生でも、スイミングをやっている子は非常に多いです。

小学校では泳ぎ方を教えないですし、親の言うことって素直に聞いてくれないですから、しっかりとプロに教わるのが良いと思います。

泳ぎが不安だなと思う場合は、習わせておくと安心だと思います。

心肺機能の向上にも役立つので、体を丈夫にしたいと言う理由から習っている子も多いそうです。

2位 英語・英会話

日本でも英語必須の時代になりつつあります。中学校、高校で習う英語では英会話ができるようにはならないのが現実ですね。

英会話を習っておくと、進学・就職の選択肢が広がると思います。苦手意識があると英語ってつまらなくなるので、英会話教室などで楽しく習うのがおすすめです。

自分が新婚旅行で海外へ行った時に、全く話すことができなかったのが悲しかったので、子供に同じ思いはさせたくないと思いました。

幼稚園でも英会話を教えるところがあるくらいなので、やって損は無い習い毎ですね。

近くに教室がなければ、ECCオンラインスクールでもしっかりと習うことが可能です。

3位 ピアノ

「ピアノを習っている子は頭がいい」とは良く聞く話しです。両手を使うことが脳を活性化させるとか?脳科学の先生も、脳にはピアノが一番良いとテレビで話していました。

私自身は、小学校6年生の時に1ヶ月でやめたと言う苦い思い出があります(笑)あの時きちんと習っておけば良かったと、本当に後悔している習い事がピアノです。

子供にやらせたいと思ったこともありましたが、本人が全く興味を示しさないのでやっていません。必ず発表会があるのが、親としては嫌ですね(^_^;)

小学生の習い事は何歳からがベスト?

子供に習わせたい習い事はたくさんありますが、ベストな始め時は何歳なのかも知りたいところです。

遅いと意味がないのかな?習得できないのかな?と言う疑問は、親なら抱くものですよね。

各人気の習い事で、私の体験談による年齢と平均的な始め時(年齢)は以下の通りです。

水泳は何歳からがベスト?

我が家の体験談としては、水泳は幼稚園年長(5~6歳)から始めたのでとてもスムーズに行きました。

0歳でのベビースイミングはあまり意味が無いと思っています(記憶もないし、意味がなかったと言うママ友が多いです)。

幼稚園のうちから始めると、1年生になった時にはクロールで泳げるようになっているはずです。

小学生になってから始めるなら1年生からがおすすめです。それより後になると、周りが小さい子ばかりで行くのを嫌がるようになります。

現在小学4年生になり、スイミングを習い始めて4年が経過しました。運動音痴の息子でもバタフライが泳げるようになりましたよ。

クロール(自由形)・平泳ぎ・背泳ぎをマスターしたことにも驚きなのですが、まさバタフライまでやれるようになるとは。

英会話は何歳からがベスト?

小学校の受験がある地域ならば、幼稚園から始めないと遅いのかもしれませんが、そうではない場合は小学校1年生からがおすすめです。

それ以降なら、小学校で英語の授業が始まる5年生前、もしくは外国語活動が始まる3年生までに始めるのがおすすめです。

英語への苦手意識をとっぱらってくれ、「英語が楽しい!」と思えるようになりますよ。

4月からスタートするのがベストですが、年度の途中から始めても全然大丈夫です。我が家も9月からECCジュニア教室へ通い始めましたが、何ら問題はありませんでした。

1年生の夏休みから始めたECCについての記事はこちら

ピアノは何歳からがベスト?

本人が嫌がらない年齢から始めるとスムーズに行くので、3歳~幼稚園までに始めるのが良いのではないでしょうか。

本人が嫌がっているのに習わせようとしても無理なので、親の話を素直に聞いてくれる、遅くとも小学校低学年までには習い始めたいですよね。

そろばんは何歳からがベスト?

そろばんは、小学校では3年生でほんの少し習うだけです。

小学校の算数とそろばんでは計算方法が異なるところもあるので、早めに始めるのが良いのか、基礎ができてから習うのが良いのかは意見が別れるところです。

息子は小学校2年生、私は4年生から習い始めましたがちょっと遅かったかなと思っています。1年生から始めたらもっと暗算ができるようになったのかも?と後悔しています。

体操は何歳からがベスト?

運動神経は12歳までに完成すると言われています。5~12歳がゴールデンエイジだと言うのであれば、やはり幼稚園から始めると運動能力を高めることはできそうです。

うちの息子ははっきり言って運動音痴なのですが、体操教室に通っていたおかげで跳び箱8段と鉄棒(逆上がり)はできるようになりました。

幼稚園の年少から始めれば良かったかなぁとちょっぴり後悔しましたが、早く始めたから運動神経が良くなるとは思えません。

小学生なら1年生からスタートするのがおすすめです。

やらせて無駄だった習い事

やらせて無駄だったな~と思う習い事は、子供が成長してからじゃないとわからないですよね。

飽きて通わなくなったり、先生と合わなかったり、全然興味がなかったり、辞めてしまう理由も人それぞれです。

長年習ったのに全然身につかなかった…と言うときに「無駄だった」と思うので、やってみないと何もわからないし、人による所は大きいです。

私のママ友は、1年間スイミングを習ったのに泳げるようにならなかったとボヤいていました。そういう人もいるので、やってみなければ、泳げるようになるか泳げないままかはわからないんですよね。

そろばんもピアノも英会話も、すべてやってみないとわからないので、やりたい・やらせたい!と思った時に始めるのがベストかなと思います。

今後やらせてみたい習い事

1位 習字/書道

2位 公文

3位 ダンス

4位 空手/剣道

5位 プログラミング

これは、私が息子に習わせたいなと思っている習い事です。

そろばんを習っているので公文は諦めていますが、本当は公文の方が計算が早くなるだろうと思っています。

小学校二年生の夏休みからついにそろばんを習い始めました!

▶そろばんの習い事って意味ない?メリットデメリットまとめ

小学校ではひらがなも漢字も「はねる・とめる・はらう」を理解しないで習っていたので、筆が使えたら良いのにと思って習字を習わせたいと思っていた時期がありました。ただ、3年生から習字が始まり、大嫌いだと言っているので習わせるのは無理っぽいですね。

ダンスは運動神経が悪いので、リズム感だけでも良くさせたいなぁと言う願いです。今後学校の授業でもやると思うので、不安しかありません…。

空手・剣道は、誰にでも大きな声で挨拶をする、上下関係と厳しさが身につく、と言う理由からやらせたいな~と思うのですが、本人は一切やる気がありません。

プログラミングは本人が好きだし、今後学校でも授業になるからと言うのが理由です。

小学校から始まるプログラミングは、いわゆるコードを書くようなプログラミングでは無いんですよね。ある目的を達成するために行う動作を組み立て行く、と言うイメージだと解釈しています。

前に進む、右を向く、左を向く、くりかえす

と言う項目をどう並べれば動作が完了するのか、と言った具合です。

息子はすでにタブレットでマイクラ(マインクラフト)を操り、本当のプログラミングのようなことをしているので、習いに行かなくても良いかな~と思っていたのですが、自宅近くにキュリオができるようなので本人次第でやるかもしれません!

子供が習い事をすることのデメリットや不安ごと

子供の習い事をするにあたって、親の不安やデメリットってありますよね。

注意ポイント

- 子供も親も自由時間が減る

- 送り迎えが大変

- 金銭面での不安

- 良い先生に巡り会えるか

- お友達とのトラブル

我が家で習っているのは現在3つ。

水泳・英会話・そろばん(体操は3年生で終了)。

親にとっては「送り迎えが大変だ」と言うのがデメリットと感じます。金銭面での不安は多少ありますが、子供のためになることなので、デメリットではないかな?と。

子供の遊ぶ時間や学校の宿題をやる時間が減るのはもちろんのこと、送り迎えや付き添いで親の自由時間も確実に減りますね。

お友達同士でのトラブルも考えられますし、良い先生に巡り会えるかの不安もあります。

でもいずれにせよ、やってみないことにはわからないので、今は色々と経験を積んでいるような状態ですね。

習わせておけばよかった習い事まとめ

習い事は、本人がやりたいと思うものを習わせるのが、長続きさせるコツだと思います。

親の言うことは聞かなくても、学校や習い事の先生にはほぼ絶対服従です。親のアドバイスなんて聞いちゃくれないので、習い事をさせることは、視野を広げる事にもなるのでとても良いものだと思っています。

子供が「やりたい!」と言ったら、速攻始めてみるのがいいですよ!